2026年02月26日(木)

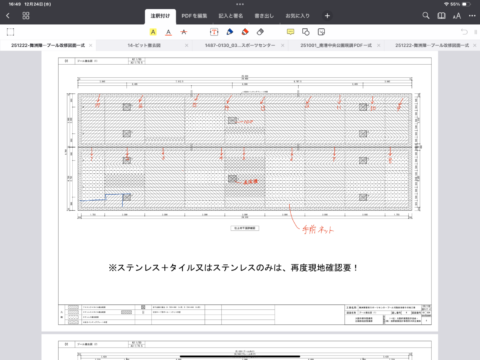

TP-PLANNERというソフトを活用して、日影規制・天空率の観点から学校校舎の建て替え位置の検討を行いました。

AutoCADで作成した、敷地と建物のアウトラインをTP-PLANNERで読み込み、道路の幅員や建物の高さなど、必要な情報を入力することで、天空率や日影を計算することができます。

解析結果は図として出力されるため、数値だけでなく視覚的にも適否を判断することが可能です。

日影規制では、高い建物を建てようとすると道路後退距離が非常に重要になってきます。

そのため、日影規制の対象として何が含まれて、何が含まれないのかを正確に判断することが重要です。

例えば、屋根付き駐輪場や屋上のフェンスなど、これらが「建築物」として日影算定に含まれるのかどうか、また高さの算定方法をどう扱うのかによって、必要な後退距離が大きく変わります。

今回そのようなことに注意して、検討を行いましたが、附属建築物を含めた総合的な法規整理が、合理的な建て替え計画につながることを改めて実感しました。