2026年02月25日(水)

スペースクリエーションでは、BIMをはじめとした様々な3Dツールを用いて設計を行っていますが、BIMとは??何ができるの??どうなっているの??と思われる方もいるかもしれませんので、色々な角度から紹介していきたいと思います。

今回は、Rhinocerosという3Dソフトで測量図から地形の3Dモデルを自動で立ち上げるプログラムを作成したので紹介いたします。

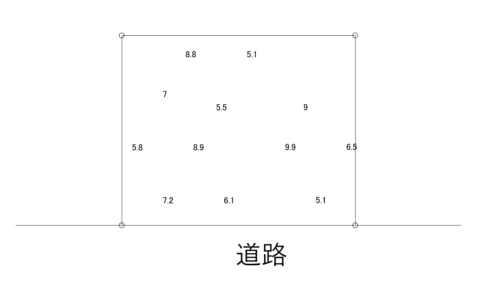

これは極端な例ですが、敷地には様々な起伏があり、

3D空間で設計を進める場合、2Dの測量図ではなく、3Dの地形が欲しくなります。

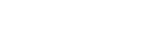

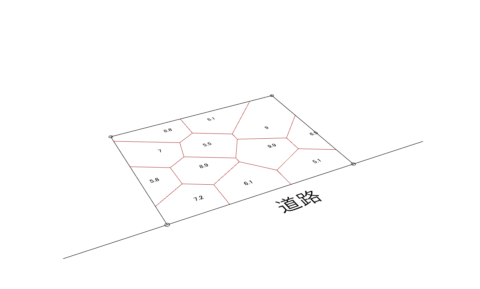

①測量図を読み込む

各数値がその場所での標高を示していますが、すき間がどうなっているのかさっぱりわかりません。

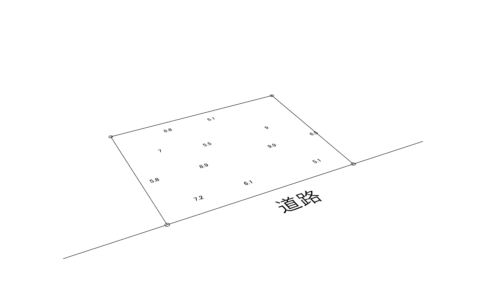

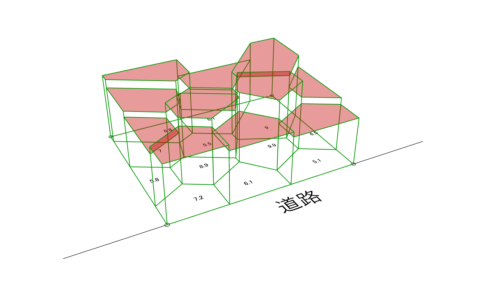

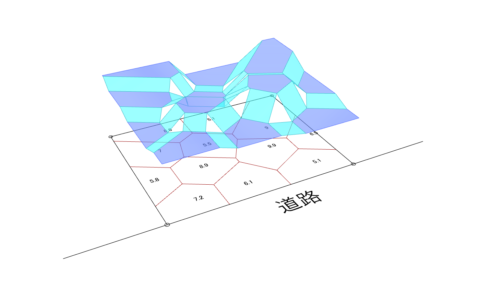

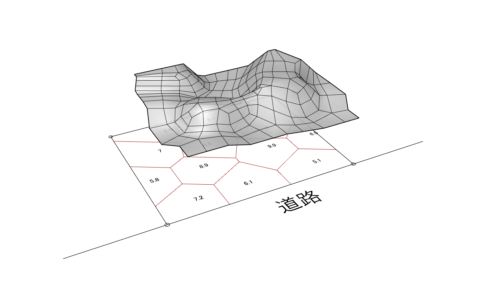

②数値同士の境界線を引いて立ち上げる。

ボロノイ分割という、二点の垂直2等分線を用いて分割する方法をつかいます。

これで敷地を数字ごとにエリア分けできたので

それぞれ数値通りの高さに持ち上げてきます。

これではいいとこ霜柱ですかね、

高さは出ましたが、エリア同士の境目が崖となっていて、地形とはまだ呼べなさそうです。

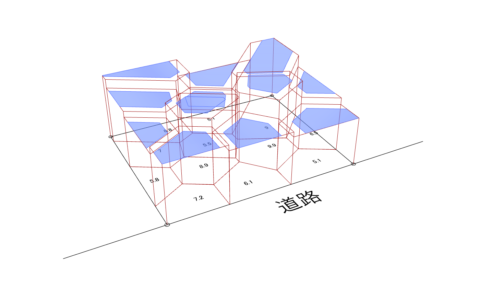

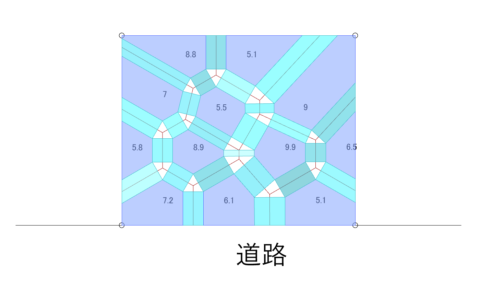

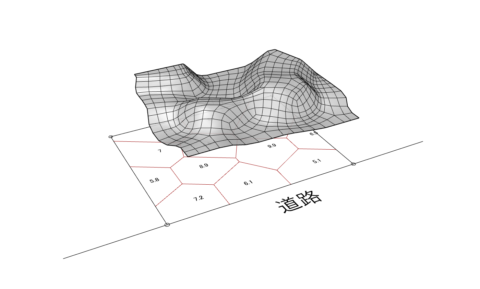

③エリアのすき間を作る。

各高さの面を境界線からオフセットして、繋げるための余地を作ります。

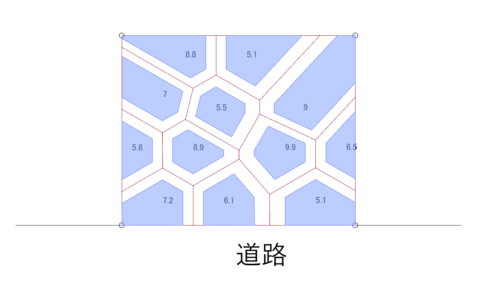

上から見るとこんな感じです。

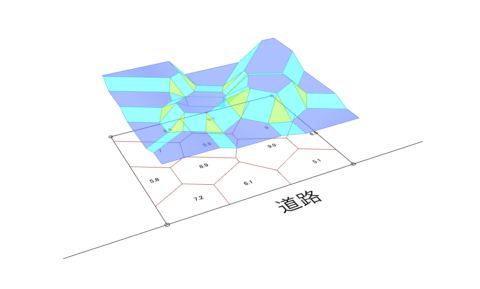

④平らな面同士をつなぐ。

平らな面同士のすき間は四角のところと

三角のところがあるのでそれぞれ繋いでいきます。

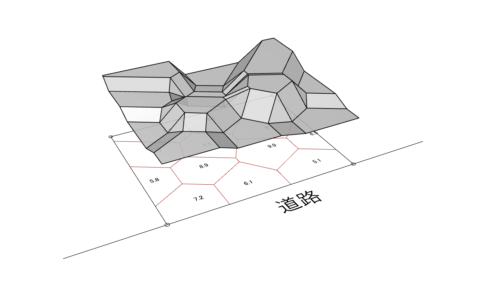

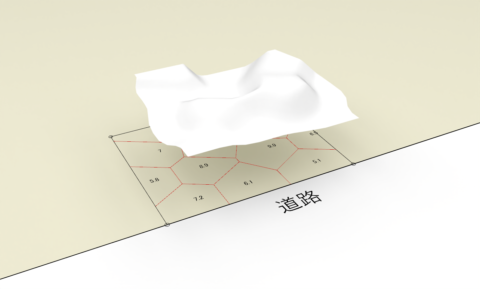

⑤滑らかにする。

最後は作図過程では不要ですが、パースでの見栄えを考慮して滑らかにしていきます。

レンダリング風にするとこんな感じです。

⑥運用する。

これら高さを読み取って立ち上げ、滑らかにしていく操作は

手で一つ一つやっているわけではなく、rhinocerosというモデリングソフトのgrasshopperというツールでプログラムを書いているので

値や位置を変えれば自動で地形が作成されるので、

別の敷地であっても、プログラムを通せばすぐに地形の3D化ができます。

このような手順で、地形の3Dモデルを作成しています。

また次回は、別の角度で掘り下げてみましょう。